조선 시대 정치외교의 결과로 남은 나무들

음성·문자 지원

전국 어느 곳보다 서울에서 더 많이 볼 수 있는 특별한 나무

서울에 나무 구경을 하러 가던 시절이 있었다. 서울에서만 볼 수 있는 특별한 나무가 있었기 때문이다. 조선 시대의 특별한 나무, ‘백송(白松)’이 그중 하나다.

백송은 소나무 종류이지만 줄기 껍질에 상서로운 흰빛의 얼룩무늬가 있어 귀히 여기는 나무다. 중국에서만 자라는데다, 옮겨심기가 어려운 까탈스러운 나무여서 우리나라에서 백송을 보는 건 쉽지 않았다. 그래도 소나무를 좋아했던 옛사람들은 당시 희귀했던 백송을 간절히 보고 싶어했고, 그러려면 하릴없이 서울에 가야 했다.

서울 재동 백송

우리나라에서 가장 크고 오래된 백송은 헌법재판소 경내의 백송이다. 나무 나이 600년, 높이 15m의 우람한 나무다. 그 규모와 줄기 껍질에 드러난 특별한 빛깔이 더없이 인상적이다.

재동 백송은 이 자리에서 벌어진 격랑의 역사를 모두 기억하는 생명체다. 이곳은 조선 시대 권력자들이 모여 살던 행정의 중심지였다. 지금의 헌법재판소 자리에는 형조판서 겸 한성판윤을 지낸 박규수의 살림집이 있었다. 연암 박지원의 손자인 그는 1866년에 미국 상선 제너럴셔먼호를 격침시키고 상경한 당대 최고의 실력자였다.

재동에 똬리를 튼 박규수는 중인 출신의 역관 오경석, 유흥기와 함께 조선의 개화 필요성을 절감하고, 자신의 사랑채에 생각을 같이하는 사람들을 모았다. 갑신정변의 주역인 김옥균, 박영효, 서광범 등이 머리를 맞댄 곳이 그 자리였다. 그들이 그린 개화의 그림은 갑신정변으로 터져 나왔다. 박규수의 사랑채는 개화사상을 잉태하고 키워 낸 산실로 기억해야 할 자리다. 그러나 그때의 흔적은 가뭇없이 사라지고 오직 한 그루의 나무만 격변의 현장을 또렷이 기억한다.

갑신정변 실패 후 박규수의 헐린 집터에는 1910년에 경성여자고등보통학교(경기여고 전신)가, 1949년에는 창덕여자고등학교가 들어섰다. 창덕여자고등학교는 1989년에 방이동으로 교사를 옮겼고, 1993년 이곳에는 헌법재판소가 자리 잡았다. 나라의 중차대한 사건들의 최종 심의가 이 자리에서 이어졌다. 이 땅의 크고 작은 역사와 재동 백송을 함께 이야기해야 하는 이유다.

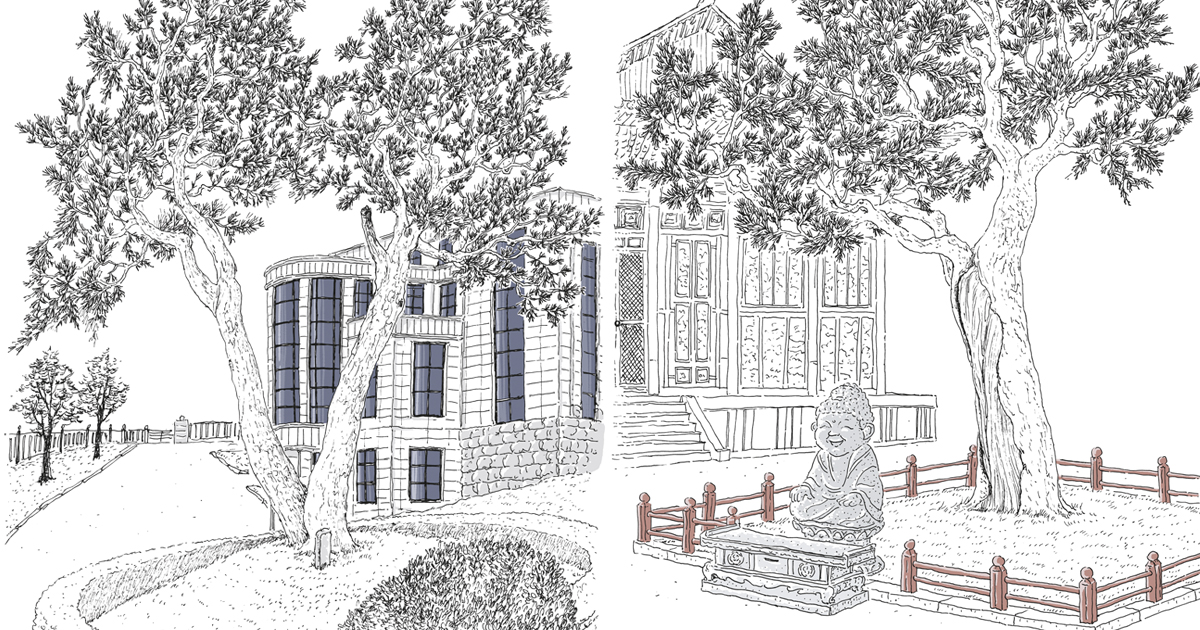

조선 후기 개화 사상의 태동에서부터 이 땅의 역사를 간직하고 서 있는 헌법재판소의 ‘서울 재동 백송’

서울 통의동 백송

서울에는 규모에서나 미학적으로나 매우 빼어난 백송이 한 그루 더 있었다. 안타깝게도 과거형이다. 1990년 거센 바람을 동반한 벼락을 맞고 쓰러져 죽었기 때문이다. 재동백송, 조계사 백송에서 불과 1㎞도 떨어지지 않은 곳에 서있던 이 나무 역시 천연기념물로 보호하던 나무다. 이 백송은 조선의 영조 임금이 둘째 딸 화순옹주가 혼사를 치르고 살게 된 집에 손수 선물한 나무다. 나무는 잘 자랐지만 화순옹주는 후손을 보지 못하고 생을 마감했다. 화순옹주의 남편 김한신은 가문을 이어갈 사람으로 김이주를 양자로 들였고, 그의 후손 가운데 이 가문을 이어간 대표적인 인물이 바로 조선 최고의 학자인 추사 김정희였다.

김정희는 ‘월성위궁’이라고 불리던 화순옹주의 옛집에서 영조가 하사한 백송을 바라보며 어린 시절의 대부분을 보냈다. 그리고 그가 청나라의 연경(지금의 북경)에 다녀올 때 중국에서 흔히 자라던 백송을 얻어 왔다. 김정희는 어린 백송을 자신이 태어난 예산의 고택 뒷동산에 심고 애지중지 키웠다. 지금의 예산 용궁리 백송이 바로 그 나무다. 예산 백송 역시 한중 교류의 역사를 증거하는 서울 선비의 자취를 담고 있는 나무였다.

벼락을 동반한 태풍에 쓰러져 둥치만 남은 ‘서울 통의동 백송’

서울 조계사 백송

나무가 바라본 격랑의 역사는 이어진다. 재동에서 멀지 않은 종로구 수성동 조계사 경내의 백송이 그 나무다. 중국을 다녀온 누군가가 심은 나무라고는 하지만 기록이 없어 정확한 내력은 알 수 없다. 경복궁 주변이라는 점을 바탕으로 궁궐 출입이 잦았던 권력자이면서 조계사와 깊은 관계를 가졌던 불자 가운데 한 사람이 심어 키웠을 것으로 짐작할 따름이다.

키 10m, 줄기 둘레 1.7m인 조계사 백송의 나이는 500년 정도로 짐작된다. 예전에는 7개의 가지로 펼친 품이 아름다웠다고 하지만 지금은 서쪽으로 난 3개의 가지만 남아서 앙상한 느낌을 준다. 줄기의 상당 부분에도 외과 수술 흔적이 크게 남아 있어 얼핏 봐서는 그리 귀한 나무라는 생각을 하지 못할 수 있다.

재동 백송 못지않게 조계사 백송이 품은 우리 역사의 핏빛 자취 또한 절묘하다. 고려 말에 각황사라는 이름으로 처음 세워진 조계사는 나중에 태고사로 이름을 바꾸었다가 해방 뒤에 불교 정화운동이 일어나면서 1954년 조계사로 이름을 고쳐 오늘에 이른다.

조계사 마당 곁에는 국가 사적으로 보호하고 있는 서울 우정총국이 있다. 현재의 우정기념관이 그곳이다. 근대식 우편제도를 도입하여 국내외 우편 사무를 시작한 이곳은 재동 백송 자리인 조선 시대 박규수의 사랑채에서 싹튼 개화사상을 실현하기 위해 개화파 인사들이 안간힘을 다 했던 곳이다. 앞서 이야기한 김옥균 등의 개화파는 개화 혁명의 실천 장소로 우정총국을 선택했고, 그 개국 축하연에 준비한 폭탄을 들고 들어가 이른바 갑신정변을 일으켰다. 비록 삼일천하에 그치고 말았지만 재동 백송과 조계송 백송이 품은 흔적은 개화를 둘러싼 부침 과정에서 잊힐 수 없는 중요한 역사다.

'서울 조계사 백송'은 한창 때의 아름다움은 잃었지만 여전히 신비로운 자태를 간직하고 있다.

우리나라의 불교계를 대표하는 천년고찰 조계사의 역사를 상징하는 ‘서울 조계사 백송’은 언제나 절집을 찾는 불자들의 주목을 받는 나무다.

나무에 남은 격랑의 역사

천연기념물로 지정했던 백송은 모두 12그루였다. 이 가운데 보은과 밀양의 백송을 제외하면 모두 서울과 경기에 있었는데, 그중 7그루가 수명을 다했다.

서울의 내자동, 원효로, 회현동, 통의동의 백송도 죽어 사라졌다. 이제는 서울에 2그루, 경기도에 2그루, 그리고 예산에 1그루만 남았다. 오래된 백송은 분명 역사의 증거물이다. 특히 서울에서 살아남은 백송은 이 땅의 역사를 기억하는 인문학적 생명체임을 잊지 말아야 한다. 말없이 서울의 거리에 서 있는 한그루의 나무를 찾아가 가만가만 그 피부 안쪽에 켜켜이 담긴 세월의 흔적을 바라보는 건 결국 우리 사람살이의 자취를 살펴보는 일과 다름없다. 서울의 나무 한 그루가 더없이 소중한 이유다.

고규홍

나무 칼럼니스트이자 천리포수목원 이사, 대학교수이다. 전국 각지의 나무를 찾아다니며 나무와 관련된 칼럼 연재, 방송, 강연 등을 하고 있다.

<나뭇잎 수업>, <도시의 나무 친구들>을 펴냈다.

글·사진 고규홍 일러스트 장선영

>

>