글방의 네 벗, 문방사우를 만나다 '동헌필방'

음성·문자 지원

.jpg)

인사동에는 조선 초부터 그림을 관리하던 ‘도화서(圖畵署)’라는 곳이 있었다. 이 때문에 오늘날 화랑이 즐비한 전통문화거리의 대명사가 되었는가도 싶지만, 애석하게도 그런 유서 깊은 까닭은 아니고 더욱 현실적인 이유가 있었으니, 바로 근대화로 인한 신분 사회 붕괴가 그 원인이었다. 일자리를 구하지 못한 북촌 양반들이 집에 전해 내려오던 물건들을 팔아 생계를 유지하게 되면서 가까운 인사동에 골동품 가게들이 늘어났던 것이다.

어찌 되었던 부근에 한국불교의 대표 종파의 원찰인 조계사와 한옥마을을 지척에 둔 지금의 인사동은 오래된 가게들이 포진되어 있는 소중한 공간이 되었다. 이번 호에는 그 가게들 사이에서 붓자루 가득한 오래된 필방을 찾았다.

컴퓨터를 위시한 디지털 문명이 발달하면서 필기구를 손에 들고 글씨를 쓸 일이 점점 줄어들고 있다. 참 아쉬운 일이다. 하물며 붓을 쥐어 볼 일은 더욱 요원한 것이 사실이다.

학문을 숭상하던 조선시대 유교사회에서는 문방사우(文房四友)라 하여 ‘종이(紙), 붓(筆), 먹(墨), 벼루(硯)를 항상 곁에 두어야 할 네 벗’이라 여겼다.

선조들의 학문에 대한 열의와 더불어 감성적인 표현이 멋스럽다. 이렇게 글을 읽고 쓰는 장소인 ‘문방(文房)’에서 사용한 용품들을 문방구(文房具)라 했다. 오늘날까지도 으레 학교 앞에 몇 개씩 늘어서 갖가지 학용품들을 파는 장소로 이어져왔지만 이제는 그나마도 없어져 가고 있으니 격세지감이 느껴진다.

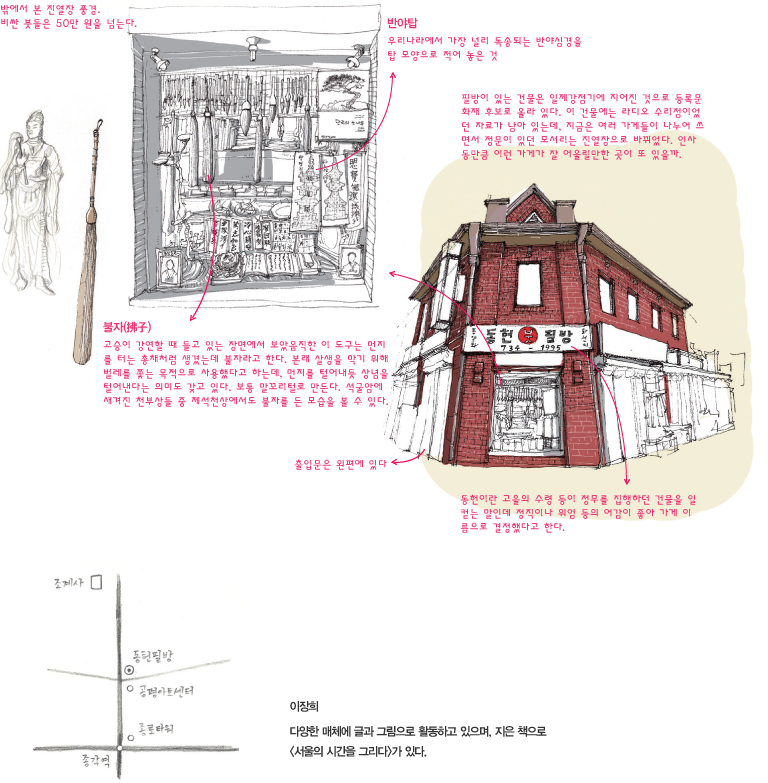

문방구 가운데 특히 붓을 만들어 파는 가게를 ‘필방(筆房)’이라 불렀다. 옛말에 ‘방(房)’자를 붙이면 한쪽에서 제조도 하고 판매도 겸했던 곳을 일컬었다. 최근에는 붓뿐만 아니라 서화(書畵)에 관련된 모든 것을 팔고 있지만, 중국에서 만들어진 값싼 제품에 밀려 국산제품은 거의 찾아보기 힘든 신세가 되었다. 서울에서 가장 오래된 필방들은 인사동 부근에 위치하고 있다.

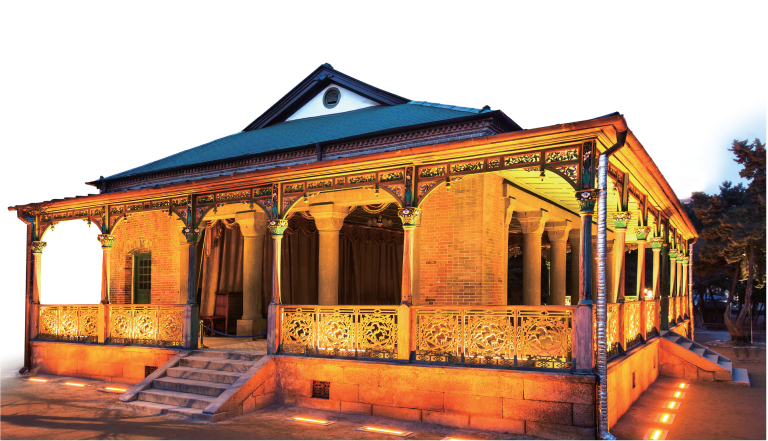

동헌필방의 주인 이동하 씨는 1966년 이 자리에 처음 문을 연 이래 50년이 넘게 가게를 지켜왔다. 당시 한문을 읽고 쓰는 것이 능숙했던 터라 필방을 시작하면 이를 잘 활용할 수 있겠다는 생각에 조계사 근처에 자리를 택하여 가게를 열었다. 아무래도 붓글씨를 많이 쓰는 스님들이 지나다니는 길목이라 여겼기 때문이다.

그리고 반세기가 지난 지금 이곳은 필방을 대표하는 거리가 되었다. 그는 고인이 된 운보 김기창 화백이 붓을 사가던 일을 비롯해 근처의 화신백화점이나 신신백화점이 사라지던 종로의 거리에서 끊임 없이 변해온 서울 중심부의 모습들을 고스란히 기억 속에 간직해 오고 있었다. 하지만, 서화인구도 점차 줄어들면서 문방사우의 매출도 감소할 수 밖에 없었다. 아날로그적인 우리의 감성이 되살아나지 않는 이상 훗날 붓으로 쓴 글씨는 박물관에서나 보게될 날이 올지도 모른다고 생각하니 서글프다. 그는 이 오래된 가게의 후계자를 물색하고 있지만, 큰돈을 버는 일이 아닌지라 선뜻 덤비는 젊은이가 없어 안타까워했다. 예쁜 카페라면 몰라도 붓과 종이를 파는 가게를 마땅히 누가 맡으려 하겠냐는 것이다. 하긴 영어라면 몰라도 한자로 집 주소 하나 제대로 쓸 줄 모르는 오늘날 우리들에게 붓을 파는 일은 쉽지 않은 일이 분명하다.

“멋있어 보이고 예쁜 가게를 꾸려 나가는 것이 전부는 아닙니다. 그저 마음 편안하고 정직하게 장사하는 것이 최선이죠.” 그의 말이 담긴 7평의 크지 않은 가게는 왠지 좀더 편안하고 아늑함이 느껴지는 것만 같았다. ‘종이를 펴 놓고 조심조심 먹을 갈아 붓을 찍어 또박또박 글씨를 쓴다.’ 급격하게 변하는 디지털 시대에 우리에게 정말 필요한 것은 느림의 절도(節度)가 아닐까. 컴퓨터로 채색을 하게 되면서 오랫동안 붓을 들지 않은 내게 이런 생각들이 작은 울림을 주었다. 작별인사를 나누고 가게를 나서는데 그는 그림쟁이에게 주는 선물이라며 기다란 종이 봉투에 작은 세필붓 몇 자루를 챙겨 넣었다. 그 따스함이 소중하게 느껴졌다.

가게 밖, 봄의 인사동은 연둣빛 물감을 찍어 놓은 듯 신록의 빛깔이 가득했다. 거리를 걸으면서 문득 오래간만에 직접 물감을 짜내 붓을 들어 색칠을 해 보고 싶다는 생각이 들었다. 이 봄이 천천히 새싹을 틔우듯 오늘 밤에는 여린 듯 하지만 조금 느린 붓질로 선명한 초록빛을 담아보고 싶어졌다.

글 일러스트 이장희

>

>