당신과 나, 취향의 접점

음성·문자 지원

공간의 크기는 문제 되지 않는다.

화려하고 눈에 띄는 간판도 필요 없다.

그저 좋아서 시작한 일에 공감해줄 누군가가 찾아온다는 사실. 이것이 취향을 파는 가게를 달뜨게 한다.

일상 속 물건을 오래도록 오벌

올해로 문을 연 지 10주년이 된 오벌은 서울의 문구점 가운데서도 단연 이곳만의 개성을 고 수하며 단골을 확보하고 있다. 긴 시간을 연필, 나아가 문구류로 대변되는 물건들과 함께해 온 김수랑 대표. 그는 획일화된 제품보다는 자신의 취향을 저격한 해외 문구류를 알리고 싶 어 오벌을 열었다. “외국에서 공수한 제품을 저와 관심사가 비슷한 분들에게 소개하고 싶어 시작했는데, 감사하게도 제 취향에 관심을 갖고 자신의 취향으로 삼아주신 분이 많았어요.” 오벌에서만 만날 수 있는 물건에는 김수랑 대표의 곧은 기준 하나가 적용된다. 그건 바로 ‘만 듦새’. 각 브랜드가 자사 제품을 소개하는 자세만 살펴봐도 제품의 본질을 가늠할 수 있다고 귀띔한다. “화려한 제품보다는 제품을 만드는 회사가 어떤 태도로 제작하는지 살펴봐요.” 그 렇게 깐깐하게 선별한 제품은 연필류만 1,000여 종이 넘는다. 제품 고유의 본질은 일부러 숨 길 수도, 그렇다고 억지로 포장할 수도 없다는 게 김 대표의 생각. 일상에서 쉽게 만나 흔한 존재로 전락해버릴 물건이 아닌, 두고두고 사랑을 쏟을 제품을 선보이고 싶은 김 대표는 앞 으로도 만듦새에 집중할 계획이다.

- 주소

- 마포구 와우산로29길 48-29 3층

- 영업시간

- 목~일요일 오후 1시~8시

문의

문의- 02-325-1981

전통 우편 시스템의 정갈함을 입은 브랜드 포스탈코(Postalco)를 비롯해 20여 개 이상의 해외 문구 브랜드를 만날 수 있다. 곁에 두고 쓰는 물건에 관심이 많은 오벌은 문구 본연의 쓰임과 소재의 정서를 가장 중시한다.

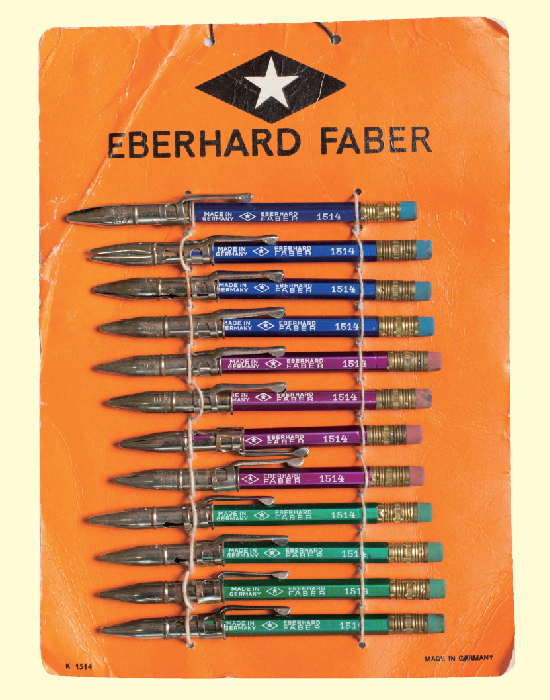

빈티지 연필에 담긴 이야기 흑심

구로구에서 운영하던 작은 프로젝트 매장이 5개월 만에 연남동 누벨바그125로 터를 옮겼다. 보다 넓어진 공간 한쪽, 인상적인 대형 수납대에는 연필이 빼곡하다. “연필 수집이 취미였어 요. 오래된 연필을 구하곤 했는데, 그게 힘들어지면서 세계 각국의 빈티지 연필 수집으로 이 어졌죠.” 쇼핑몰 ‘땅별메들리’의 일러스트레이터이기도 한 박지희·백유나 대표는 공통 취 미였던 연필 수집을 흑심이라는 매장으로 구현하며 어엿한 연필 전문가가 됐다. 연필마다 용도가 다르기에 그들은 구매하는 고객에게 선택한 연필에 대한 상세한 정보를 알려주고 있 다고. “연필은 같은 모델이라도 생산 시기나 제조국에 따라 각인이나 디테일이 달라요. 나무 로 만든 연필을 잘 관리하고 깎는 일도 중요하죠. 구매하는 분들이 연필을 소중하게 여길 수 있도록 정보를 충분히 드리는 게 맞다고 생각해요.” 판매하는 모든 연필은 소장용으로 한 자 루, 또 시필용으로 한 자루를 빼둔다. 1860년대에 제조한 연필로 흑심 모양이 네모난 독특한 연필은 두 대표가 애정을 갖고 소장하는 제품. 연필의 사각거림에 흑심을 품어보고 싶다면 한번 들러볼 만하다.

- 주소

- 마포구 동교로 266 3층 누벨바그125

- 영업시간

- 화~토요일 오후 2시~7시

문의

문의- 070-4799-0923

흑연과 점토를 혼합해 만드는 연필심은 연필의 종류를 정하는 중요한 역할을 한다.

매장 이름 '흑심'은 빈티지 연필 수집이 취미였던 두 대표가 만장일치로 결정했다. 두 사람은 현재 일러스트레이터로도 활동 중이다.

쓸모를 찾아 나서는 과정 불필요상점

상점인데 불필요한 곳이라니, 이름에서부터 독특함이 묻어나는 이곳은 오세정 대표가 자신만의 취향이 담긴 소품을 오롯이 모아놓은 공간이다. ‘생활하는 데는 불필요하지만 삶에는 필요한 것들’이라는 구호를 걸고 소품의 두 번째 쓸모를 찾게끔 돕고 있다. “매장을 두 공간으로 분리했어요. 한쪽은 7080 느낌으로, 다른 한쪽은 누군가의 고풍스러운 방으로 꾸며봤죠.” 무역, 여행과 관련한 일을 하며 잦은 해외 출장을 통해 안목을 쌓았다는 그는 특유의 감각을 발휘해 불필요상점을 경리단길에서 꼭 들러야 할 명소로 자리매김하게 했다. “처음엔 어떤 물건을 소개하면 좋아해주실까 고민을 많이 했어요. 그런데 시간이 지나니 그건 중요한 게 아니더라고요. 제가 좋아서 들여온 물건 속에 녹아든 제 취향을 존중해주시는 거였어요.” 회중시계를 걸어두던 소품에는 열쇠를 꽂아두고, 오래되어 고장 난 믹서에는 전구를 넣어 조명으로 탈바꿈시켰다. 재떨이는 액세서리를 담아두는 새로운 쓸모를 찾았다. 굳이 없어도 될 물건에 관심을 불어넣는 일. 이곳의 실상은 불필요를 필요로 바꾸는 능력에 있었다.

- 주소

- 용산구 녹사평대로46길 16-5

- 영업시간

- 화~일요일 오전 11시~오후 8시

문의

문의- 010-6654-1734

불필요상점의 역할은 단순히 예쁘기만 한 소품에 제2의 쓸모를 선사하는 일이다. 이곳에서 눈여겨봐야 할 것 중 하나는 공간 분위기. 이를 비교하며 구경하는 재미가 쏠쏠하다.

아름다움을 볼 줄 아는 눈 심미안

한눈에 들어오는 아담한 크기의 공간은 심미안 윤보라 대표의 소품 매장 겸 작업실이다. 손 님이 구경하고 있는 동안 윤 대표는 몰드에서 굳힌 초를 꺼내고 있었다. “예전부터 손으로 뭔가 만드는 일이 좋았어요. 양초뿐 아니라 여행 사진을 엽서나 카드로 만들고, 자석도 만 들어요. 팔지 못하더라도 제 곁에 두면 행복해질 소품이죠.” 윤보라 대표가 심미안에서 가 장 마음을 두는 제품군은 촛대. 벽에 걸어두거나 곳곳에 놓아둔 청동 촛대는 6개월에 한 번 씩 변화를 맞이하는 심미안에서도 변함없이 제자리를 고수한다. “정기적으로 해외에 나가 물건을 구매해요. 그때그때 소품 품목이 바뀌곤 하지만, 촛대만큼은 항상 잊지 않고 들여와 요. 제가 구할 수 없는 경우에는 해외에 있는 지인에게 부탁해서 공수하기도 하죠.” 촛대와 양초가 가득한 심미안답게 이곳에는 촛불을 끄는 기구인 스너퍼도 다양하다. 바르셀로나 에서 공수한 테이퍼 캔들(가늘고 긴 양초) 역시 색상별로 정돈해놓아 눈길을 끈다. 오는 3 월 새로운 여행길에 오른다는 윤보라 대표. 여독을 풀고 돌아와 들려줄 다음 이야기가 기대 된다.

- 주소

- 성동구 아차산로7길 42 1층

- 영업시간

- 월~토요일 오후 1시~8시

문의

문의- 070-4233-4066

심미안에서 만날 수 있는 소품 중에는 대표의 손끝에서 탄생한 수제품이 상당수를 차지한다.

대부분의 제품이 촛대 그리고 양초와 관련 있다. 이색적인 소품들이 눈길을 사로잡는다.

글 제민주 사진 홍하얀