연탄과 번개탄이 생필품인 동네, 백사마을

“연탄은 일단 제 몸에 불이 옮겨붙었다 하면/ 하염없이 뜨거워지는 것/ 매일 따스한 밥과 국물 퍼먹으면서도 몰랐네/ 온몸으로 사랑하고 나면 한 덩이 재로 쓸쓸하게 남는 게 두려워/ 여태껏 나는 그 누구에게도 연탄 한 장도 되지 못하였네.”

-안도현의 ‘연탄 한 장’ 중에서

겨울이면 집 앞에 연탄재가 쌓였습니다. 눈이 오면 미끄러운 길에 연탄재를 깨뜨려 뿌렸죠. 연탄구멍 제대로 못 맞춰서 불을 꺼트려 엄마한테 혼나기도 했고, 연탄가스를 마시고 정신이 혼미해졌을 때 누군가 동치미 국물을 먹여주던 기억도 있습니다. 불과 30년 전 일인데, 까마득하네요. 그런데 중계동 백사마을을 취재하면서 그 기억이 새록새록 떠올랐습니다. 지게에 얹힌 연탄을 보니 반갑더군요. 하지만 한편으로는 씁쓸했습니다. 아직도 연탄으로 겨울을 나는 사람들이 있구나. 연탄과 번개탄이 생필품인 동네, 백사마을에서 아픈 추억을 더듬어봅니다.

.jpg)

백사마을은 서울에서 몇 안 남은 달동네 중 한 곳이다. 달동네가 으레 그렇듯이 꼬불꼬불 좁은 골목길에 낡고 작은 집들이 옹기종기 붙어 있다. 산등성이에 지은 탓에 골목 경사도 만만치 않아 한 걸음 옮길 때마다 숨이 턱턱 막힌다.

여기서는 그렇게 빨리 걸으면 안 돼요. 사박사박 천천히 걸어야지

올해 83세의 이종태 할아버지는 1142번 버스 종점에서 산꼭대기 집까지 늘 걸어 다닌다. 하긴 마을버스도 없는 동네니 걷는 수밖에. 나이가 믿기지 않을 정도로 정정해 그 비결을 물으니 40년 넘게 달동네에 산 덕분이라며 웃는다. 그런데 그 웃음에서 아픔이 묻어난다.

“신설동에 살다가 이리로 옮겨 왔어요. 그때가 1967년이었지. 철거반이 들이닥쳐서 살림살이 몽땅 실어 여기다 내려줍디다. 32평짜리 군용 천막 하나 주면서, 그것도 네 칸으로 나눠서 네 집이서 같이 쓰래요. 집도 절도 없어 쫓겨난 사람들이었지만, 해도 해도 너무했지.”

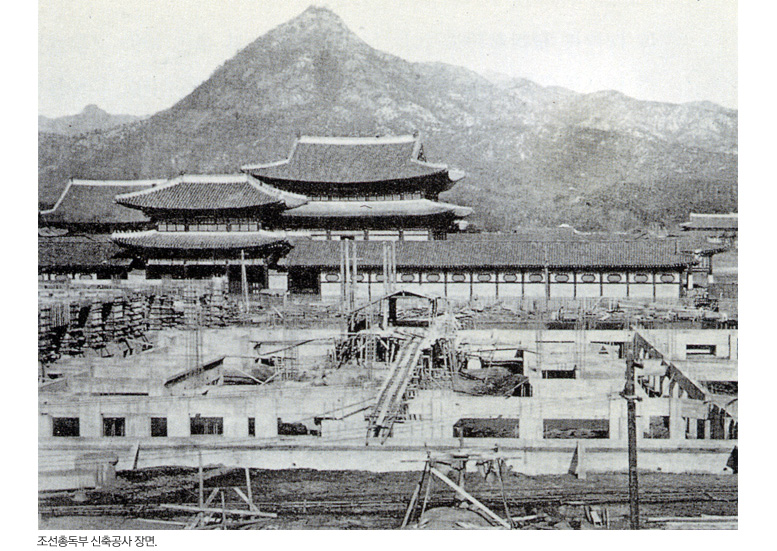

이종태 할아버지는 아직도 그때를 생생히 기억하고 있었다. 1967년, 정부는 청계고가도로 건설 등 도시 재정비 사업의 일환으로 용산·서대문·마포·동대문 등에 있는 무허가 판잣집을 강제로 철거했다. 그리고 길바닥에 나앉게 된 사람들을 선심 쓰듯 산림청 소유의 불암산 기슭으로 강제 이주시켰다. 불암산 능선을 따라 사방 500m 반경이었다. 주거 지역이 아니라 호수도 없었다. 중계본동 산 104번지. 주소지 때문에 백사마을이라는 이름이 붙었다.

.jpg)

8평에서 시작해 32평까지

넝마, 가마니, 종이 박스 등을 닥치는 대로 주워 추위를 막았다. 이듬해 정부는 한 가구당 200장의 시멘트 벽돌을 주면서 8평짜리 집을 지으라 했다. 32평 천막을 넷으로 나눠 썼으니 집도 8평이라는 계산이었다. 200장으로는 턱없이 모자라 산과 계곡의 흙을 파다가 시멘트와 섞어 벽돌을 만들었다. 흙이 많이 든 벽돌은 약해서 흘러내려 방구석에 흙이 수북이 쌓였다. 얼기설기 쌓은 탓에 겨울이면 황소바람이 벽을 뚫고 들어왔다. 그래도 견뎠다. 세월이 흐르면서 이사 간 집을 사들이고 옆집 마당도 사들여 지금은 10평, 넓게는 32평짜리 집을 가진 사람도 있다. 이종태 할아버지네는 16평이다.

난방시설이 아예 없어 산에서 나무를 해다 불을 피웠다. 1천 가구가 넘는 사람이 들어와 살았으니 산에 나무가 남아날 리 없었다. 불암산이 벌건 민둥산으로 변했다. 장마철이 되면 온 동네가 물난리를 겪었고, 전기와 수도는 당연히 들어오지 않았다. 촛불을 켰고 공동 우물을 팠다. 아침이면 공동 화장실 앞에 길게 줄을 섰다. 1970년대 새마을운동을 시작하면서 라면 박스를 올려놓은 지붕이 슬레이트로 바뀌고 하나 둘씩 기와도 얹혔다. 전기도 들어왔고 아궁이를 만들어 연탄도 피웠다. 1980년대에 공동 수도와 상·하수도관을 정비하면서 물을 마음껏 쓸 수 있게 됐으며, 집 안에 화장실을 만든 집도 생겨났다.

.jpg)

‘요꼬’ 공장으로 호황을 누리기도

“상계동과 중계동에 아파트가 들어서기 전까지만 해도 버스가 하루에 두 번 다녔어요. 학교는 하계동에 있는 연촌초등학교 하나뿐이었죠.

학교까지 가려면 ‘토끼길’이라고 부르는 길을 따라서 산을 넘어가야 했어요. 산골 오지 마을 얘기 같죠? 올림픽이 열리던 해 서울 얘깁니다.”

백사마을 방범순찰대장이자 백사마을 삼거리 대진슈퍼 주인인 박경수 씨는 그래도 그 시절에는 정이 있었다고 회상한다. 김치전 하나를 해도 나눠 먹고, 부부 싸움을 하면 동네 사람들이 나서서 말렸다.

백사마을이 번성한 시기도 있었다. 1980년대 ‘요꼬(니트 직물)’ 공장이 들어서면서였다. 거의 한 집 걸러 한 집이 ‘요꼬’ 공장이었다. 하루 종일 드르륵드르륵 옷감 짜는 소리로 온 동네가 요란했다. 가구도 2천 세대 가까이 늘었다. 하지만 1997년 IMF 외환 위기가 터지면서 공장들이 문을 닫았고 사람들도 떠났다.

“지금은 빈집이 많아서 해가 지면 무서워요. 돈 벌어서 이사 나간 사람도 많고, 연로해서 돌아가신 분도 많고. 재개발 바람이 불면서 땅값이 올라 외지인이 많이 사들였는데, 살기 불편하니까 빈집인 채로 그냥 놔두고 있죠.”

백사마을에는 1천200가구가 있는데, 거주하는 집은 900가구 남짓. 나머지는 빈집으로 방치돼 있다. 백사마을은 2008년 재개발구역으로 지정됐다. 그동안 개발 방법을 두고 진통을 겪었는데, 작년에 백사마을 재개발 계획안이 최종 통과됐다. 백사마을은 ‘주거지 보전구역’과 ‘신축 아파트 부지’로 나뉘어 개발한다. ‘주거지 보전구역’은 기존 지형과 골목길 등을 최대한 유지하면서 저층 주거지를 리모델링과 신축을 통해 보존·관리한다. 공유형 임대주택을 지어 고령자와 기초생활수급자의 재정착률을 높일 예정이다. ‘주거지 보전구역’ 외 조합원이 추진하는 ‘신축 아파트 부지’에는 총 1천720가구가 들어선다. 2016년이면 예전 골목과 현대식 아파트가 공존하는 새로운 마을로 탄생하는 것이다.

.jpg)

연탄 두 장으로 하루 나기

겨울에 백사마을에 오면 1960~1970년대 풍경을 만날 수 있다. 바로 연탄이다. 거의 매일 봉사자들이 지게에 연탄을 지고 배달한다. 백사마을은 난방을 연탄으로 하는데, 연탄보일러가 없어 아궁이에 연탄을 피우는 집도 많다. 600가구에 무료로 연탄을 배달한다. 기업이나 단체가 서울연탄은행에 기부하면 백사마을 연탄 창고에 액수만큼 연탄이 쌓인다. 그러면 기업이나 단체의 직원들이 날을 잡아 집집마다 연탄을 배달한다. 연탄을 배급받지 못하는 부잣집(?)은 개인적으로 연탄을 사서 쓴다.

“연탄값이 얼마인지 아세요? 동네마다 다른데, 600원가량 한답니다. 이 동네 어르신들은 하루에 연탄 두 장으로 겨울을 나십니다.”

백사마을 골목길 투어를 진행하는 노원구 문화해설사인 유미자 씨는 경기 불황으로 후원이 줄었다며 별다방 커피 한 잔 값이면 어르신이 이틀 동안 따뜻하게 날 수 있다며 후원을 부탁했다. 후원이 줄어 힘든 곳이 또 있다. 마을 초입에 있는 ‘평화의 집’. 한남대 임충식 교수가 사재를 털어 마련한 곳으로, 매일 어르신 40분에게 점심을 대접하고 반찬·쌀·휴지 등의 생필품을 제공하는데 요즘 들어 운영하기 어렵다고 한다.

노원구청과 노원문화원, 사회적 기업 ‘우인’은 지난 11월 13일부터 29일까지 백사마을 골목길 투어를 진행했다. 호기심에 찾아온 젊은이, 추억을 회상하러 온 중년층, 아이와 함께 온 부모, 사진 찍으러 온 출사자들… 매일 대여섯 명씩 백사마을을 방문했다. 그들에게 백사마을은 과연 어떤 모습이었을까?

“이건 바비큐 숯불 피울 때 쓰는 거 아닌가요?”

골목길 투어에 참여한 한 젊은 친구가 가게 앞에 수북이 쌓인 번개탄을 보며 의아해했다. 누군가에게는 삼겹살구이나 캠핑용 도구로만 여겨지는 연탄과 번개탄이 아직도 생필품인 곳, 백사마을의 현재 모습이다.

.jpg)

백사마을 찾기

.jpg)

글 이정은 사진 하지영 일러스트 문수민

>

>